災害時の生活を支えるためには、生活用水の備蓄が欠かせません。特にマンション住まいでは、限られたスペースを有効活用する工夫が重要です。この記事では、ベランダを活用した「生活用水 備蓄 ベランダ」の具体的な方法を中心に、効率的な備蓄アイデアをご紹介します。

マンション ベランダ 備蓄に適した防水性や断熱性のある収納ボックスの活用法や、無印良品の収納を使った賢い備蓄水の管理方法についても詳しく解説します。また、ミネラルウォーター ベランダ 保管時の注意点や、生活用水 備蓄 腐るリスクを防ぐための工夫も取り上げます。

さらに、水の備蓄はどこに置くべきかや、南海トラフ 備蓄 リストに基づく必要な量の計算、4人家族で1週間に備蓄できる水の量はどれくらいかといった具体的な目安も解説。水の備蓄 アイデアを取り入れた賢い収納方法で、いざというときに備えましょう。

この記事を参考に、安心して生活できる防災準備を整えてください。

ポイント

- ベランダを活用した生活用水やミネラルウォーターの適切な備蓄方法

- 生活用水が腐らないための保存のコツや注意点

- 必要な備蓄水の量や効率的な収納方法

- 南海トラフ地震を想定した備蓄リストと管理方法

生活用水の備蓄をベランダで安全に保管する方法

- ベランダを活用した生活用水やミネラルウォーターの備蓄方法と注意点

- 無印良品の収納を活用した備蓄方法

- 南海トラフ地震に備える水のリスト

- 腐らせないための生活用水備蓄のコツ

ベランダを活用した生活用水やミネラルウォーターの備蓄方法と注意点

ベランダは生活用水やミネラルウォーターの備蓄に活用できる便利な場所ですが、適切な方法で保管しなければ、品質の劣化や容器の破損といった問題が生じる可能性があります。ここでは、ベランダを活用して安全に備蓄を行うための具体的な方法と注意点を解説します。

1. 遮光と防水対策を徹底する

ベランダでの保管で最も重要なのは、直射日光を防ぐことです。紫外線はペットボトルやタンクの劣化を早め、水の品質にも影響を与えます。そのため、遮光カバーやアルミシートを使用して光を遮断する対策を講じましょう。また、雨風が直接当たらないよう、防水性の高い収納ボックスを利用することで、湿気や水分の侵入を防ぐことができます。

2. 温度変化を抑える工夫をする

ベランダは季節や天候によって温度変化が大きい場所です。特に夏の高温や冬の厳寒は、保存水の劣化を招きやすくなります。断熱材を使用した専用の収納ボックスや保温シートを活用することで、外気温の影響を最小限に抑えることが可能です。さらに、極端な高温が予想される日中は、保管品を一時的に室内へ移動させることも検討してください。

3. 通気性の確保と湿気対策

密閉性が高すぎる収納方法では、湿気がこもりやすくなり、容器の劣化やカビの原因となります。通気性を保ちながらも雨風を防ぐような収納ボックスを選び、収納場所の環境を整えましょう。また、収納スペースには防湿剤を追加することで、さらに安心して備蓄品を保管できます。

4. 定期的な交換と管理の徹底

水道水や市販のミネラルウォーターは、長期間保管することで劣化する可能性があります。一般的には半年から1年を目安に水道水を交換し、ミネラルウォーターは賞味期限を確認しながら定期的に入れ替えることが推奨されます。古いものから消費して新しいものを補充する「ローリングストック」を活用することで、常に新鮮な備蓄を維持できます。

5. 災害時の取り出しやすさを考える

災害時には、迅速に備蓄品を取り出せるように配置を工夫することが大切です。頻繁に使用する可能性が高い飲料水やトイレ用の水は、収納ボックスの上部や取り出しやすい位置に保管しましょう。また、家族全員で収納場所を共有し、誰でも簡単にアクセスできるようにしておくことが重要です。

6. ラベルや記録を活用して管理する

保管した水の種類や保存日を明確にするため、容器や収納ボックスにラベルを貼ることをおすすめします。「保管開始日」「交換予定日」を記載しておくことで、計画的な管理が可能となり、無駄を防ぐことができます。

まとめ:安全で効率的な備蓄を目指して

これらの注意点と工夫を取り入れることで、ベランダを有効に活用しながら、安全かつ効率的に生活用水やミネラルウォーターを備蓄できます。特に災害時には水が生命線となるため、適切な管理と定期的な点検を心がけ、非常時に備えた万全の体制を整えておきましょう。

無印良品の収納を活用した備蓄方法

無印良品の収納アイテムは、シンプルで機能的なデザインが特徴で、備蓄の効率化にも非常に役立ちます。ここでは、無印良品の収納を活用して災害時の備蓄を整える方法をご紹介します。

まず、ポリプロピレンケースを活用した整理がおすすめです。このケースは透明で中身が見えやすいため、備蓄品の管理が簡単になります。例えば、水や非常食などの賞味期限を確認しやすく、消費と補充をスムーズに行えます。また、スタッキングが可能なので、省スペースでの収納が実現できます。

次に、ソフトボックスの利用を考えてみましょう。折りたたみ可能なソフトボックスは、必要に応じて形状を変えられるため、収納スペースが限られている場合でも柔軟に対応できます。特に、軽量で持ち運びが簡単なため、災害時にすぐ移動できる備蓄品の収納に適しています。

さらに、アルミフレームコンテナの使用も検討する価値があります。このコンテナは頑丈で耐久性が高く、外部環境の影響を受けにくいです。例えば、ベランダや玄関付近に置いておく備蓄品を雨や湿気から守ることができます。

また、無印良品の収納は統一感のあるデザインが魅力です。備蓄品がインテリアに馴染みやすいため、日常的に目につく場所に置いても違和感がありません。これにより、災害時にすぐアクセスできる場所に備蓄を置けるという利点も生まれます。

最後に、ラベルを活用して管理を徹底する方法があります。無印良品のケースやボックスにはラベルを貼ることができるため、内容物や賞味期限を記載しておくと管理がさらに簡単になります。

これらのアイデアを活用して、無印良品の収納で災害備蓄を効率的かつ美しく整えることが可能です。

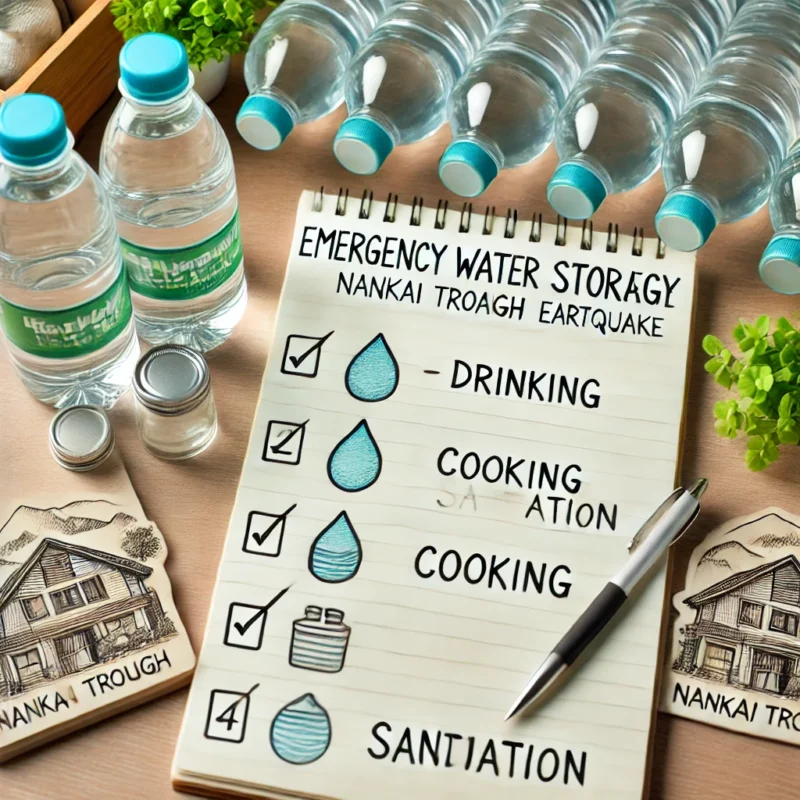

南海トラフ地震に備える水のリスト

南海トラフ地震のような大規模災害では、水の確保が生死を分ける重要な要素となります。ここでは、必要な水の種類と量をリスト化し、効果的な備蓄方法を解説します。

飲料水の確保 まず、基本となるのが飲料水です。1人あたり1日3リットルが目安とされており、最低でも3日分の備蓄が必要です。4人家族の場合、3日分で36リットル(2リットルペットボトル18本)を確保しておきましょう。保存期間の長い5年~7年保存水を選ぶと管理が楽になります。

調理用の水 次に、簡易調理や非常食の水分補充に必要な水も考慮します。アルファ米やフリーズドライ食品を使用する場合、1日あたり1人1リットルを目安に追加してください。これにより、災害時でも栄養のある食事が可能になります。

生活用水の備蓄 生活用水は、トイレや手洗い、簡易清掃に使う水です。風呂の残り湯を活用する方法もありますが、衛生面を考慮してポリタンクやウォーターバッグに水道水をためておくことをおすすめします。家庭に適したサイズのタンクを複数用意し、1家庭あたり20~50リットルを確保しておきましょう。

特殊な用途の水 赤ちゃんや高齢者がいる場合には、特別な用途の水も必要です。赤ちゃんには粉ミルクの調乳用に軟水や浄水を、体の弱い方には胃腸に優しいミネラルバランスの水を備えると安心です。

分散して保管 最後に、備蓄した水は分散して保管することが推奨されます。一箇所にまとめて保管すると、倒壊や浸水時にアクセスできなくなるリスクがあるためです。玄関、リビング、ベランダ、寝室など複数の場所に分けて備蓄してください。

これらのリストを参考にして、南海トラフ地震に備えた水の確保を万全に行いましょう。

腐らせないための生活用水備蓄のコツ

生活用水を備蓄する際、長期間腐らせずに安全な状態を保つためにはいくつかの工夫が必要です。適切な保存方法を実践することで、非常時に安心して使用できる水を確保できます。

まず、清潔な容器を使用することが基本です。ポリタンクやペットボトルを利用する際は、容器を中性洗剤でよく洗い、その後、漂白剤を薄めた水で消毒しておくと衛生状態を保てます。洗浄後はしっかり乾かしてから水を入れることが重要です。

次に、水道水を使用することをおすすめします。水道水には適切な量の塩素が含まれており、保存中の雑菌の繁殖を抑える効果があります。浄水器を通した水は塩素が除去されているため、長期保存には向きません。

また、容器内の空気を抜くことも有効です。空気が残っていると細菌が繁殖しやすくなるため、水を容器いっぱいまで注ぎ、しっかりと蓋を閉めて密閉状態を作りましょう。

さらに、直射日光を避けた保管場所を選ぶことが大切です。日光にさらされると水温が上がり、雑菌の繁殖リスクが高まります。風通しが良く、温度変化の少ない場所を選んで保管しましょう。

定期的な水の入れ替えを心がけることも忘れてはいけません。一般的に、ポリタンクに入れた水道水は6か月を目安に交換が推奨されています。交換時にはタンクの洗浄と消毒を再度行うとさらに安心です。

最後に、保存期間の記録を行うことも効果的です。水を容器に入れた日付をラベルに記載しておくと、いつ交換が必要か一目でわかります。これにより、管理が簡単になり、適切なタイミングでの入れ替えが可能になります。

これらのコツを実践することで、生活用水を安全に長期間保存できる環境を整えることができます。備蓄した水は非常時の生命線となるため、しっかりとした管理を心がけましょう。

マンションで生活用水をベランダに備蓄する工夫

- マンションでの備蓄に適した場所とその理由

- 生活用水の備蓄量はどれくらい必要か?

- 4人家族が1週間分備蓄すべき水の目安

- 効率的な備蓄水の収納と置き場所

- ベランダを活用した備蓄管理アイデア

マンションでの備蓄に適した場所とその理由

マンションで備蓄品を保管する際は、スペースの制約や建物の構造を考慮した適切な場所を選ぶことが重要です。特に災害時にアクセスしやすく、安全に保管できることが鍵となります。

まず、玄関付近の収納スペースが最適とされています。玄関は避難時に必ず通る場所であり、すぐに持ち出せる備蓄品を置いておくのに適しています。また、狭いスペースでも収納ケースやシェルフを活用すれば効率的に保管できます。

次に、廊下やクローゼット内の余剰スペースも活用できます。廊下は家族全員がアクセスしやすい場所であり、非常用持ち出し袋や長期保存水を保管しておくのに適しています。特にクローゼット内は直射日光が入らず温度変化が少ないため、水や食料を安全に保管できます。

さらに、ベランダの収納ボックスも一部の備蓄品に向いています。ただし、直射日光や湿気に弱い品物は避け、防水性・断熱性の高いボックスを選ぶことが必要です。ベランダは災害時に使用しやすい場所である一方、極端な温度変化に注意が必要です。

最後に、寝室やリビングの家具下のスペースも有効活用しましょう。特に寝室には飲料水や簡易食料を備えておくと、深夜に地震が起きた際などでもすぐに対応できます。

これらの場所は、マンションの特性を考慮し、利便性と安全性を兼ね備えています。家族と相談しながら、誰でもすぐに備蓄品にアクセスできる配置を心がけましょう。

生活用水の備蓄量はどれくらい必要か?

生活用水の備蓄量は、家庭の人数や住環境、使用目的によって異なりますが、目安を持って計画的に準備することが大切です。

一般的に、1人あたり1日3リットルの飲料水が必要とされています。これに加えて、生活用水としてトイレの使用や簡易清掃などに1日あたり10~20リットルが必要です。例えば、4人家族の場合、3日分の生活用水は約120~240リットルを目安に確保すると良いでしょう。

特にマンションでは、停電による断水リスクが高まるため、多めの備蓄を心がけることが推奨されます。水道が使えない場合、トイレの流し水や手洗いの水なども必要になるため、家庭での水消費量を考慮し、適切な量を確保してください。

さらに、ポリタンクやウォーターバッグを使用して分散備蓄を行うのがおすすめです。一箇所にまとめると、地震で倒壊した場合に水が使えなくなる可能性があるため、複数の場所に分けて保管すると安心です。

備蓄水を管理する際には、賞味期限や使用期限の確認も欠かせません。特に水道水を保存している場合は、半年ごとの交換が目安です。保存時には、容器に日付を記載して管理すると効率的です。

生活用水の備蓄量は、あらゆる災害を想定して適切に見積もり、余裕を持って準備することが重要です。家庭ごとの必要量を計算し、安全で快適な備えを行いましょう。

4人家族が1週間分備蓄すべき水の目安

4人家族が1週間分の水を備蓄する場合、生活用水と飲料水を区別して計画することが重要です。家族全員が災害時に安心して過ごせるよう、必要な量を正確に把握しましょう。

まず、飲料水の目安としては、1人あたり1日3リットルが基本となります。この計算に基づくと、4人家族では1日12リットル、1週間では合計84リットル(2リットルペットボトル42本)が必要です。特に保存期間の長い保存水を選ぶと、頻繁な入れ替えの手間を省けます。

次に、調理用の水も考慮に入れます。簡易調理や非常食の加水用として1日あたり1人1リットルを追加するのが一般的です。これにより、4人家族ではさらに28リットルが必要となり、合計で112リットルが目安となります。

生活用水の備蓄も忘れてはいけません。トイレの使用や簡易清掃、洗い物に必要な水として、1日1人あたり10リットル程度を見積もります。これに基づくと、4人家族で1週間分として280リットルの生活用水が必要です。生活用水はポリタンクや浴槽にためる方法も有効です。

これらを総合すると、4人家族が1週間分備蓄すべき水の目安は、飲料水と調理用水で112リットル、生活用水で280リットル、合計392リットルとなります。家庭の状況に応じて必要量を調整し、適切に備蓄を進めましょう。

効率的な備蓄水の収納と置き場所

備蓄水を効率的に管理するためには、収納と置き場所の工夫が欠かせません。限られたスペースを有効活用しながら、災害時にすぐ取り出せる状態にしておくことが大切です。

まず、直射日光を避ける場所に保管するのが基本です。ペットボトルやポリタンクは光に弱いため、日光が当たらない廊下の収納スペースやクローゼット内が適しています。また、温度変化の少ない場所を選ぶことで、水の劣化を防ぐことができます。

次に、収納ボックスを活用する方法がおすすめです。頑丈な収納ボックスに備蓄水をまとめて保管することで、スペースを節約しつつ、移動が容易になります。無印良品やその他の専用収納ボックスを使用すると、見た目もスッキリと整えられます。

さらに、分散収納を心がけることも重要です。一箇所に全ての備蓄水を保管すると、地震や火災時にアクセスできなくなるリスクがあります。玄関、リビング、寝室など複数の場所に分けて保管することで、安全性を高めることができます。

また、家族全員が保管場所を把握することも大切です。災害時には混乱が予想されるため、どこに何があるのかを全員で共有しておくとスムーズに対応できます。

最後に、賞味期限の管理を徹底することも忘れないでください。特に保存水は期限が長いものでも、定期的に確認し、古いものから使いながら新しいものを補充する「ローリングストック」方式を取り入れると管理が楽になります。

これらの方法を取り入れることで、効率的かつ安全に備蓄水を管理し、災害時に役立てることが可能です。

ベランダを活用した備蓄管理アイデア

ベランダは限られた室内スペースを補う貴重な収納場所です。適切な工夫をすれば、備蓄品を効率よく保管しつつ、災害時に役立てることが可能です。ここでは、ベランダを活用した備蓄管理の具体的なアイデアを紹介します。

1. 防水性と断熱性のある収納ボックスを使用する ベランダは雨や温度変化の影響を受けやすい場所です。そのため、備蓄品を保管する際には、防水性と断熱性を備えた専用の収納ボックスを活用しましょう。例えば、天馬のストレージボックスなど、耐久性が高く密閉性のある製品がおすすめです。これにより、備蓄品を湿気や極端な温度変化から守ることができます。

2. 収納スペースを効率的に使う工夫 ベランダの限られたスペースを有効活用するために、縦型の収納ボックスやラックを導入すると良いでしょう。積み重ねが可能なタイプを選ぶことで、収納効率を大幅に向上させることができます。また、収納ボックスにラベルを貼ることで、どこに何があるのか一目で分かるようにしておくと管理が簡単です。

3. 直射日光を避ける工夫を取り入れる ベランダは日当たりが良いことが多いため、備蓄品が直射日光にさらされないよう工夫が必要です。遮光カバーをかけたり、日陰を作るような配置を考えることで、長期保存の品質を保つことができます。特に水や食品などの劣化しやすい備蓄品に対して効果的です。

4. 災害時の取り出しやすさを考える 非常時に備蓄品をすぐ取り出せるよう、ボックスの配置を工夫しましょう。よく使う可能性が高いものを上段に置き、長期保存品は下段に収納するなど、優先順位を明確にしておくと便利です。また、家族全員で収納場所を把握しておくことも重要です。

5. 環境に合わせた定期的な点検と交換 ベランダの環境は季節や天候によって変わるため、備蓄品の状態を定期的に点検することを忘れないようにしましょう。水や食品の賞味期限を確認し、必要に応じて新しいものに交換することで、いつでも安心して使用できる状態を維持できます。

これらのアイデアを取り入れることで、ベランダを活用した備蓄管理が効率的に行えます。スペースの限られた住環境でも、工夫次第で十分な備えを整えることが可能です。

生活用水の備蓄をベランダで行う際のポイント

- 直射日光を防ぐために遮光カバーを使用する

- 温度変化を抑える断熱性のある収納ボックスを選ぶ

- 雨や湿気を防ぐ防水性の高い収納ボックスを活用する

- 湿気対策として収納場所に防湿剤を置く

- 定期的に水を入れ替え、清潔な状態を保つ

- 水道水を使用し、保存時の雑菌繁殖を防ぐ

- 家族全員で備蓄品の収納場所を共有する

- 飲料水と生活用水を分けて保管する

- 必要な備蓄水の量を家族人数に応じて計算する

- 長期保存可能な保存水を活用し管理を簡略化する

- ラベルを使って保存日や交換日を記録する

- 備蓄品を分散して保管し災害時のリスクを分散する

- ベランダに縦型収納や積み重ね可能なラックを導入する

- 賞味期限や品質劣化を考慮し、ローリングストック方式を採用する

- 災害時にすぐ取り出せるよう優先度に応じた配置を行う