仏壇にご飯を供える際、「いつまで供えるべきか」「毎日できない場合はどうすればよいか」と悩む方も多いのではないでしょうか。「仏壇 ご飯 いつまで」と検索される背景には、供養の仕方に対する不安や疑問があるからこそです。特に「お仏壇にご飯は毎日供えますか?」といった素朴な疑問や、「仏壇 ご飯 毎日 できない」日常の中での困りごとは、現代のライフスタイルでは決して珍しくありません。

また、「お供えのご飯は49日までですか?」という節目についても、人によって理解が分かれるところです。さらに、「仏壇 ご飯 捨てるのは失礼?」「仏壇 ご飯の代わりになるものはある?」といった実践的な内容も気になる方が多いでしょう。

この記事では、「仏壇 お供え ご飯 毎日」供える場合の考え方から、「仏壇 お供え ご飯 おかず」の選び方、「仏壇 お供え 下げるタイミング」や「仏壇 お供え いつまで」続けるべきかについても詳しく解説します。あわせて、「仏壇 ご飯 器」に関する基本マナーにも触れ、無理なく心を込めた供養ができるよう丁寧にご紹介していきます。仏壇に向き合う時間を大切にしながら、ご自身やご家庭に合った形を見つけてみてください。

ポイント

- 仏壇へのご飯のお供えは49日以降も続けられること

- 毎日供えられない場合の柔軟な供養の方法

- ご飯の代用品やおかずの選び方に関する基本ルール

- ご飯を下げるタイミングや処分のマナー

仏壇のご飯はいつまで供えるべきか解説

- お供えのご飯は49日まで?

- 毎日供えるのが難しい場合の対処法

- ご飯の代わりになるものはある?

- 仏壇のお供えは器にも注意

- お供え ご飯 おかずの基本ルール

お供えのご飯は49日まで?

お供えのご飯を「49日まで」と考えている方も多いかもしれませんが、正確には49日以降も供えることができます。ただし、その意味や形式には少し違いが出てきます。

仏教では、亡くなった方が来世に向けて旅立つまでの期間として「四十九日(しじゅうくにち)」がとても重要とされています。この期間中は、故人の魂がこの世にとどまっていると考えられており、毎日ご飯やお水をお供えするのが一般的です。

49日を過ぎた後は、故人の魂が仏さまになったとされるため、「ご先祖さま」への供養の対象となります。このため、49日以降のお供えは“毎日でなければいけない”という決まりはありません。むしろ、仏壇に向かって感謝の気持ちを込めることの方が大切です。

例えば、命日や月命日、年忌法要のタイミングで特別にご飯を炊いて供える方もいます。日常的には簡単なお菓子や果物、お茶などで代用しても問題ありません。

ただし、地域や宗派によっては49日を境に供え方が変わる場合もあります。ご家庭の宗教的な習慣や、お寺の住職に確認することも大切です。

つまり、「49日まで」というのはあくまで一つの目安であり、その後も気持ちがこもった供養を続けることが大切だといえるでしょう。

毎日供えるのが難しい場合の対処法

忙しい日々の中で、仏壇に毎日ご飯を供えることが難しいと感じる方も多いと思います。そうした場合でも、無理をせず、自分にできる方法で供養を続けることが大切です。

まず知っておきたいのは、仏さまやご先祖さまは「形式」よりも「気持ち」を重んじるとされている点です。毎日供えることが理想ではありますが、それができないからといって供養の気持ちが否定されることはありません。

たとえば、週末にまとめて仏壇の掃除やお供えを行う、休みの日に特別なご飯を炊いて手を合わせるなど、自分なりのペースを作ることで無理なく続けられます。

また、最近では常温保存ができる「お供え用パックご飯」や、見た目が本物そっくりの「造花ご飯」「食品サンプル」のような代用品も販売されています。こうしたアイテムを活用することで、日常的な負担を減らしながら、心のこもった供養を行うことが可能です。

一方で、毎日供えられないことに罪悪感を持つ必要はありません。仏壇に手を合わせる時間をしっかり持つだけでも、十分な供養になると考える僧侶もいます。

このように考えると、「毎日供えること」よりも、「気持ちを込めて手を合わせること」のほうが、仏壇との向き合い方として大切なのかもしれません。

ご飯の代わりになるものはある?

ご飯を毎日炊いてお供えするのが難しい場合、「代わりになるもの」を用いる方法があります。仏壇のお供えにおいては、必ずしも炊きたてのご飯でなければいけないという決まりはありません。

例えば、白米の代用としてよく使われるのが「乾燥ご飯」や「常温保存ができるパックご飯」です。これらは日持ちがするため、毎日炊く手間を省きながらも見た目を整えることができます。忙しい方や外出が多い方には特に便利です。

また、地域や宗派によっては「団子」や「おはぎ」、「おかゆ」を供えることもあります。これらも、ご先祖さまへの感謝の気持ちを込めていれば、問題なく供養として受け入れられます。

さらに、見た目を重視したい方には「食品サンプル」や「ろうそく型のご飯」なども市販されています。これらは腐敗の心配がなく、仏壇を清潔に保ちやすい点がメリットです。

もちろん、できるときには炊きたてのご飯を供えるのが望ましいですが、それが負担になるのであれば、代用品を使って無理なく続けることが供養の本質につながります。

このように、供養の形には柔軟性があり、「ご飯の代わり」も選択肢の一つとして活用できます。

仏壇のお供えは器にも注意

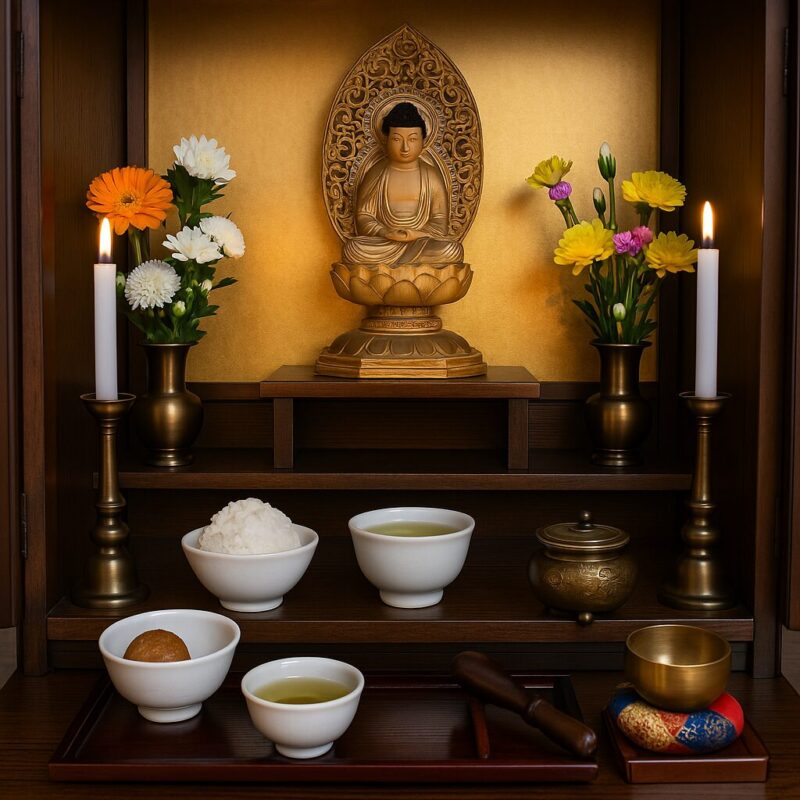

仏壇に供える際には、「何を供えるか」だけでなく、「どんな器に盛るか」にも気を配ることが大切です。器は供養の“丁寧さ”や“心づかい”を表す一部とされています。

基本的には、「仏具」として販売されている小さな陶器や金属製の器を使うのが一般的です。特に「仏飯器(ぶっぱんき)」と呼ばれる専用の器があり、白米を盛るための仏具として使われます。

ただし、家庭によっては専用の仏具がない場合もあるでしょう。その際は、小さめの茶碗など清潔感のある器で代用しても問題ありません。大切なのは、器を毎回洗い清め、常に清潔に保つことです。汚れが残っていたり、古いまま使い続けるのは失礼にあたると考えられています。

また、仏壇の雰囲気やサイズに合った器を選ぶことで、見た目も整い、より丁寧な供養ができます。逆に言えば、大きすぎる器や派手なデザインのものは仏壇にそぐわない場合もあるので注意が必要です。

さらに、器を複数使う場合には左右対称に並べると見た目もきれいで、仏教の考え方にも合致します。このように、器選び一つにも心を込めることが、日々の供養に対する敬意につながります。

お供え ご飯 おかずの基本ルール

仏壇へのお供えには、ご飯だけでなく「おかず」も添えるのが一般的です。これには、ご先祖さまや仏さまに日常と変わらない食事を差し上げるという意味が込められています。ただし、供える際にはいくつかの基本的なルールがあります。

まず、ご飯については「炊きたて」を小さな仏飯器に盛り、仏壇の中心に供えるのが基本です。一方、おかずは「生臭もの(肉や魚)」を避け、精進料理に近い内容が望ましいとされています。例えば、煮物・漬物・野菜の和え物などが一般的です。

次に、味の濃さや匂いにも注意しましょう。強いにんにくや香辛料のきいた料理は避け、控えめな味付けのものを選ぶことで仏壇周辺を清浄に保つことができます。

並べ方にも配慮が必要です。ご飯は中央、左側に汁物、右側におかずという「三方一具(さんぽういちぐ)」の形式が基本とされますが、宗派や地域によって異なることもあります。そのため、家庭の習慣や菩提寺の考えに合わせて調整するのがよいでしょう。

また、供えたものは放置せず、食べられる状態のうちに下げていただくことが大切です。これは「供養」としての心を形にする行動でもあり、食べ物を粗末に扱わないという仏教的な教えにも通じます。

このように、ご飯とおかずを正しく供えることで、仏壇を通じた日々の供養に心を込めることができます。形式ばかりにとらわれず、「丁寧に供える気持ち」を大切にすることが何よりの基本です。

仏壇のご飯はいつまで残しておく?

- ご飯を下げるタイミングとは

- お供えしたご飯を捨てるのは失礼?

- 仏壇 お供え いつまでが正解?

- お仏壇にご飯は毎日供える?

- 食べ物のお供えに関する注意点

ご飯を下げるタイミングとは

お仏壇にお供えしたご飯を下げるタイミングは、「ご先祖さまが召し上がった」とされる一定の時間を目安にするとよいでしょう。一般的には朝供えて、昼前後に下げるのが適切とされています。

このとき大切なのは、「食べ物が傷む前に下げる」ことです。特に夏場は傷みやすくなるため、2〜3時間程度を目安にすると衛生的にも安心です。冬場であっても、長時間の放置は避けましょう。

下げる時間に明確な決まりはありませんが、「朝食をお供えして午前中に下げる」など、生活の中で自然に続けられるタイミングを見つけることがポイントです。

また、食事のあとに手を合わせるように、下げる前には手を合わせて感謝の気持ちを伝えることも忘れないようにしましょう。形式にとらわれ過ぎず、「供えたことに意味がある」という気持ちを持つことが大切です。

仏教的には、食事そのものではなく、供える「心」が最も重要とされています。ですので、時間にこだわりすぎるよりも、気持ちよく供養を続けられる習慣を大切にするとよいでしょう。

お供えしたご飯を捨てるのは失礼?

お供えしたご飯をそのまま捨てることについて、「失礼ではないか」と心配される方も多いかもしれません。しかし、仏教の教えにおいては、供養の心を持って丁寧に扱えば問題はないとされています。

とはいえ、食べ物を粗末にすることは避けたいものです。そのため、可能であればお下がりとして家族でいただくのが理想的です。ご飯を下げるタイミングで傷んでいなければ、味噌汁や雑炊にして再利用する方法もあります。

一方、どうしても食べられない状態になってしまった場合は、感謝の気持ちを込めて処分しましょう。直接ごみ箱に捨てるのではなく、新聞紙などで包み、「ありがとう」と手を合わせてから処分することで、気持ちの整理にもつながります。

ここで注意したいのは、宗派や地域によって「お下がりを食べない」風習があることです。そういった場合は、無理に食べるのではなく、その家のしきたりに従うことが大切です。

このように、捨てる行為自体が悪いのではなく、どう扱うか、どんな気持ちで行うかが大切になります。食べ物を通じた感謝と供養の心を忘れずにいれば、無理のない方法で供養を続けることができるでしょう。

仏壇 お供え いつまでが正解?

仏壇へのお供えは、「いつまで続けるべきか」と悩む方も多いかもしれません。ですが、仏教の考え方では期間に明確な正解はありません。供養の目的は「亡き人への感謝と敬意を示すこと」であり、期限が決まっているわけではないのです。

例えば、四十九日まで丁寧に供養するのが一般的ですが、それ以降も命日やお盆、お彼岸などの節目にはお供えを続ける家庭が多く見られます。中には毎朝仏壇に手を合わせ、日常的にお供えをしている方もいます。

一方で、生活環境やライフスタイルによって、毎日続けるのが難しいということもあるでしょう。そのような場合は、週末や記念日などにまとめて供える方法でも問題ありません。大切なのは「形式」よりも「気持ち」であるとされています。

また、お供えをやめるタイミングについて悩む場合は、僧侶に相談したり、地域や宗派の習慣を確認してみるのもよい方法です。仏壇のお供えに明確な終わりはありませんが、自分と家族が無理なく、心を込めて続けられる形を選ぶことが一番大切です。

お仏壇にご飯は毎日供える?

お仏壇にご飯を毎日供えるかどうかは、家庭ごとの考え方や習慣によって異なります。必ずしも毎日でなければならないわけではありませんが、できるだけ日々手を合わせる時間を持つことは、供養の基本とされています。

昔から「ご先祖様も一緒にご飯をいただく」と考えられており、朝食をお供えするのが一般的でした。ただ、現代の生活スタイルでは、毎朝ご飯を炊いてお供えするのが難しいケースもあるでしょう。

こうした場合には、ご飯を炊いたタイミングで供える、あるいは週末や特別な日だけ供える方法でも構いません。大切なのは「毎日やらなければ」と義務のように感じることではなく、感謝や祈りの気持ちを忘れずに続けることです。

また、最近では白米の代わりに乾燥米や食品サンプルを使用する家庭も増えています。毎日供えることが負担になるようなら、こうした工夫を取り入れてみるのもひとつの方法です。

つまり、毎日供えることが理想ではありますが、それが負担になってしまっては本末転倒です。自分たちに合ったペースで、無理のない供養を心がけることが、継続のカギとなります。

食べ物のお供えに関する注意点

仏壇への食べ物のお供えには、いくつか注意すべきポイントがあります。ただやみくもに供えるのではなく、供養の意味やマナーを意識した選び方と取り扱いが必要です。

まず大前提として、傷みやすいものは避けるのが基本です。特に夏場は、常温に置いておくことで腐敗が進みやすくなります。生ものや生クリームなどの洋菓子、生野菜などは控えたほうが無難です。代わりに、日持ちのする果物や個包装された和菓子、乾き物などが適しています。

また、においの強い食品やアルコール類(宗派によっては許されていない場合もあります)も避けるようにしましょう。故人が生前好んでいたものを供える場合でも、供養の場にふさわしいかを考えることが大切です。

さらに、食品をそのまま包装ごと供えるのではなく、一度お皿などに移して供えるのが丁寧なやり方です。その際、専用の仏具(高杯や供物皿など)を使用するとより正式な形になります。

供えた食べ物は、時間が経ったら下げることも忘れてはいけません。放置すると不衛生なだけでなく、見た目も悪くなります。お供えの後は家族でいただくのが供養の一環とされているため、無駄にしない工夫も大切です。

このように、仏壇への食べ物のお供えは、見た目や気持ちだけでなく、衛生面や宗教的な配慮も求められます。小さなことに思えるかもしれませんが、丁寧な対応が供養の心を形にする第一歩です。

仏壇 ご飯 いつまで供えるか迷ったときのまとめ

- ご飯は49日以降も供えることができる

- 49日までの期間は毎日お供えするのが一般的

- 49日後は節目ごとに供える方法もある

- 毎日供えるのが難しい場合は自分のペースで続ければよい

- 気持ちを込めて手を合わせることが大切

- パックご飯や乾燥米で代用する方法もある

- 団子やおはぎ、おかゆなどもご飯の代わりになる

- 食品サンプルやろうそく型ご飯も実用的

- 仏飯器などの専用器を使うと丁寧な印象になる

- 清潔な器であれば家庭用の茶碗でも代用可能

- おかずは精進料理が基本で生臭ものは避ける

- ご飯は朝供えて昼頃までに下げるのが目安

- 傷んだご飯は感謝を込めて丁寧に処分する

- 地域や宗派でお供えの仕方が異なる場合がある

- お供えの食品は日持ちやにおいにも配慮が必要