「仏壇 引き継ぎたくない」と感じる方は増えています。親が亡くなった後、仏壇をどうするか悩む人も多いことでしょう。実家にある仏壇がいらないと感じる場合、どのように対処すればよいのか、迷ってしまうこともあります。また、仏壇を引き継がない場合には、魂抜きの儀式や処分方法についてもしっかり理解しておくことが大切です。

近年では、仏壇を置かない家庭や仏壇の代わりに別の供養方法を選択する人も増加しています。浄土真宗では、仏壇の代わりに本尊を祀ることが一般的ですが、仏壇の代わりにミニ仏壇や手元供養を選ぶ家庭も多く見られます。さらに、長男が仏壇を引き継ぐ義務があるのかという問いについても、現在では家族間で話し合い、自由に決めることが可能です。

もし仏壇を引き継がない場合、どのように供養を行うかという選択肢も重要です。仏壇の移動や魂抜きをしないと、無礼になってしまう可能性があるため、注意が必要です。仏壇を引き継がない場合でも、供養の形を自分に合った方法で選び、故人への感謝の気持ちを表現することが大切です。

本記事では、仏壇引き継ぎたくないと感じている方に向けて、実際にどのような選択肢があるのか、どのように対処すればよいのかを詳しく解説します。

ポイント

-

仏壇を引き継がない場合の適切な対処法

-

仏壇の魂抜きや処分方法についての理解

-

仏壇を引き継ぐ義務についての法律的な知識

-

仏壇を置かない家庭の増加とその供養方法

仏壇引き継ぎたくない時の選択肢

親が死んだら仏壇どうする?

親が亡くなった後、仏壇の取り扱いに悩む方は少なくありません。仏壇は、魂抜きという供養を行った後で処分するか、引き継ぐかを選びます。処分する場合は、菩提寺や仏具店に相談し、正式な手続きを経ることが推奨されています。

また、引き継ぐ場合でも現代の住宅事情に合わせて工夫する方法が広がっています。例えば、魂抜きの後に仏壇を小型にリメイクする選択肢もあり、リビングの棚やちょっとしたスペースにも違和感なく設置できるデザインが増えています。さらに、ミニ仏壇やモダン仏壇など、インテリアに馴染むタイプも人気です。

大切なのは、どのような形でも故人への感謝の気持ちをきちんと表現し、心を込めて供養することです。無理なく、続けやすい方法を選びましょう。

実家の仏壇どうするか考える

実家にある仏壇をどう扱うか迷っている方にまず知ってほしいことがあります。仏壇を引き継ぐか、処分するかを家族や親族と話し合い、しっかりと同意を得ることが重要です。

話し合う際には、それぞれの立場や考えを尊重し、感情的にならず冷静に進めることが望ましいでしょう。例えば、仏壇を実家にそのまま残し、年に数回、命日やお盆などに家族が集まって供養する方法も選択肢の一つです。こうすることで、仏壇を無理に自宅に持ち込む負担を避けつつ、故人への敬意もきちんと示すことができます。

また、遠方に住んでいる場合でも、親族に管理をお願いし、帰省時にお参りするという形を取ることも可能です。仏壇の扱いに悩むときは、一人で抱え込まず周囲と協力しながら最適な方法を模索していきましょう。無理に自宅に持ち込む必要はないということを、安心して受け止めてください。

仏壇を引き継がない場合、どうすればいい?

このように言うと心配になるかもしれませんが、仏壇を引き継がない選択は現代では決して珍しいことではありません。家族構成や住環境の変化に伴い、仏壇を持たないという選択をする方が増えています。仏壇を引き継がない場合には、まず魂抜きという儀式を行う必要があります。

魂抜きとは、仏壇に宿る魂を抜いて、ただの物に戻すための大切な儀式です。この儀式を経てからでなければ、仏壇を処分することはできません。例えば、菩提寺に相談して、正式にお焚き上げを依頼することが一般的な方法です。お焚き上げとは、仏壇や仏具を丁寧に焼却して供養する儀式であり、感謝と敬意を込めて処分する方法です。

最近では、仏壇専門の処分業者に依頼するケースも増えていますが、いずれにしても心を込めた手続きを行うことが大切です。このような手順をきちんと踏めば、ご先祖様への礼を失することはありませんので、安心して新しいライフスタイルを選んでいきましょう。

長男が仏壇を引き継ぐ義務はあるの?

一方で「長男だから引き継がなければならない」という考えは、法律上の義務ではありません。仏壇は相続財産とは異なり、祭祀財産と位置づけられており、誰が引き継ぐかは法律で決められているわけではなく、家族間の話し合いによって自由に決めることができます。

例えば、長男ではなく、次男や長女、場合によっては親族以外の近しい人が引き継ぐケースも増えているのが現状です。重要なのは、形式にとらわれず、家族全員が納得できる方法を選ぶことです。

さらに、仏壇の管理が難しい場合には、ミニ仏壇にリメイクする方法や、寺院に永代供養をお願いする選択肢もあります。このように、柔軟に考えながら、それぞれの事情に合った形で引き継ぎを行うことが大切です。

仏壇を置かない人の割合とは?

仏壇を置かない家庭は年々増え続けている傾向にあります。これは、現代社会の多様化やライフスタイルの変化により、仏壇を置かなくても問題ないと考える人が増えているからです。実際に、仏壇を所有している世帯は全体の40%以下となっており、この数字は年々減少しています。

例えば、マンション住まいの方々は、物理的に家の中に仏壇を置くスペースが確保できないという理由から仏壇を持たないケースが多く見られます。その他にも、子供のいない家庭や単身世帯など、生活環境によって仏壇の必要性が感じられない家庭も増えています。このような背景から、現代のライフスタイルに適応した新しい供養の形が広がっており、仏壇に代わる手元供養や小型の仏壇、デジタル供養など、自由で柔軟な方法を選ぶ人々が増えているのが現実です。

仏壇引き継ぎたくない場合の対処法

親の仏壇がいらないときの考え方

親の仏壇をいらないと感じた場合でも、決して冷たいわけではありません。仏壇を持たない選択も供養の一つとして十分に意義があります。実際、仏壇を置かないことが故人に対する感謝の気持ちを示す手段として有効である場合も多いです。例えば、手元供養として故人の写真や遺品を飾るだけでも、その想いはしっかりと届きます。

これによって、日常的に心を込めた供養を行い、故人を身近に感じながら生活できるようになります。無理に仏壇を維持するよりも、自分自身の生活スタイルに合った方法を選ぶことが、精神的にも身体的にも負担を減らし、より良い供養につながることが多いです。自分に合った方法を選ぶことで、もっと自然で心からの供養を実現できます。

仏壇置かない場合の供養方法

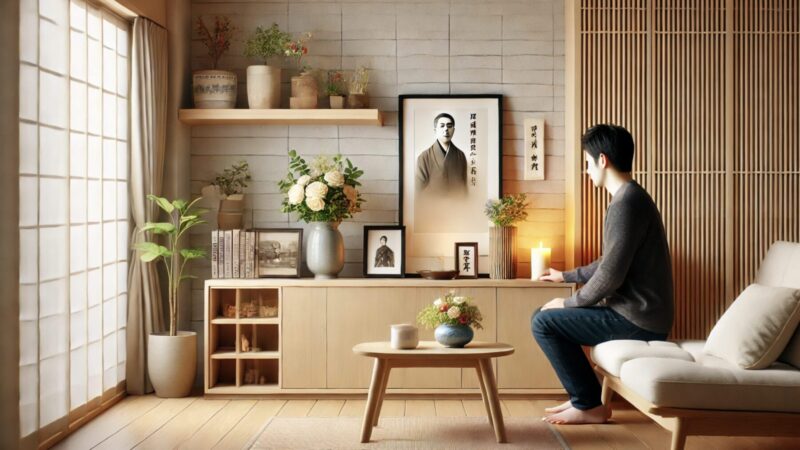

仏壇を置かない場合でも供養は可能です。手元供養やメモリアルスペースを設けることで、故人を身近に感じ、日常生活の中で故人とのつながりを感じることができます。例えば、写真とお花だけでも十分に心を伝えられ、また、故人が好きだったものや思い出の品を飾ることでも、気持ちはしっかりと届きます。

故人が愛した音楽や本、さらには手紙などを飾ることによって、その人らしい供養の場を作ることができ、より深く故人との絆を感じることができます。形式にとらわれず、自分らしい供養を考え、無理なく続けられる方法を選びましょう。また、こうした手元供養の方法は、家庭や生活のスタイルに合わせて柔軟に選べるため、無理に仏壇を置かなくても心温まる供養が可能です。

仏壇の代わりにしているものとは?

仏壇の代わりにどんなものを置いているのでしょうか。最近ではミニ仏壇やフォトスタンド型メモリアルが人気です。例えば、小さな棚に遺影と花を飾り、日々手を合わせる家庭が増えています。空間に馴染みやすく、日常の中で自然に供養ができます。これらの方法は、仏壇を置けないスペースがある場合や、仏壇の管理が難しい場合に特に有効です。

また、フォトフレームや小さなメモリアルボックスなど、個別の思い出を飾ることができるアイテムも多く、個人のライフスタイルに合わせて選べます。これにより、宗教的な儀式にとらわれることなく、自分なりの方法で故人を偲びながら、日常生活の中で祈りの時間を確保することができるようになっています。

仏壇の代わり浄土真宗の対応

浄土真宗の場合、仏壇の代わりに本尊を祀ることが中心となります。例えば、阿弥陀如来の掛け軸を飾り、簡素に祀る方法が一般的です。このスタイルでは、仏壇を持たなくても、仏教の教えに従って信仰心を大切にすることができます。特に浄土真宗では、仏壇が必ずしも必要とはされておらず、本尊を祀ることで心の平安を保ちながら、亡き人々をしっかりと供養することができます。

仏壇の代わりに、掛け軸や写真を使用することで、よりシンプルで心のこもった供養ができます。このようなスタイルであれば、家の中に仏壇を設置するスペースがなくても信仰を継続でき、日々の生活に合わせた方法で信仰を深めることができます。宗派に合わせた対応を選ぶことが非常に大切です。

仏壇の移動魂抜きをしないとどうなる?

ここで注意したいのは、仏壇を移動・処分する際に魂抜きをしないとどうなるかという点です。魂抜きという儀式は、仏壇に宿っている魂を抜き、ただの家具に戻すために非常に重要な儀式です。もし魂抜きをせずに仏壇を処分してしまうと、仏様やご先祖様に対して非常に無礼となり、気持ちの面でも後々心苦しくなることが多くあります。

例えば、精神的に気に病む方が多く、仏壇を処分したことに対して後悔することもあります。こうした無礼を避けるためには、仏壇をただの物として扱うのではなく、敬意を持って魂抜きを行い、その後適切に処分を進めることが大切です。魂抜きの儀式を行うことによって、仏様やご先祖様に感謝と敬意を示し、心安らかに処分を進めることができるのです。したがって、仏壇を処分する際には必ず魂抜きを行うようにしましょう。

仏壇引き継ぎたくない方への選択肢と対策

- 仏壇の取り扱いについては家族でしっかりと話し合うべきである

- 仏壇を引き継がずに処分する場合、魂抜きは必須である

- 仏壇を小型にリメイクする方法も選択肢の一つである

- ミニ仏壇やモダン仏壇は現代の住宅事情に適している

- 仏壇を引き継がない場合、お焚き上げなどの儀式が必要である

- 供養方法は仏壇にとらわれず柔軟に考えるべきである

- 実家の仏壇を引き継ぐか処分するかを家族で決めることが重要である

- 仏壇を置かない選択も現代では一般的になりつつある

- 仏壇を引き継ぐ義務は長男にあるわけではなく、家族の話し合いで決めることができる

- 仏壇を処分する際は、無礼を避けるために魂抜きが必要である

- 宗派によっては仏壇を持たずに信仰を継続する方法も存在する

- 写真や遺品を使った手元供養は仏壇を置かない方法の一つである

- 仏壇を置かない場合でも、心のこもった供養を行うことが可能である

- 仏壇の代わりとしてフォトスタンドやミニ仏壇が増えている

- 供養の方法は形式にとらわれず、個人のライフスタイルに合わせるべきである